事業を伸ばした当事者が導く――『組織の左腕』式コーチングの核心

こんにちは。

『組織の左腕』代表の桑田龍征です。

今回は『組織の左腕』のコーチングの特徴と独自性について書いてみます。

目次

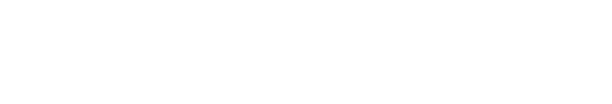

「組織の左腕」のコーチングは“突っ込み型”である

一般的にコーチングと言うと、傾聴して、共感して、質問して、相手に言語化させて終わる――そんなイメージが強いと思います。

いわゆる“こちらからはあまりアプローチしない”というスタイルですね。

しかし「組織の左腕」が提供しているコーチングは、まったく違います。僕は相手の話に対して積極的にフィードバックし、どんどん突っ込みます。

「それって本当にそう思ってる?」「なんでそれをやらないの?」「じゃあ次の行動は何?」 こういう問いを徹底的に投げかけていく。

最終的には“行動のリクエスト”まで行います。

その人が成長し、パフォーマンスを上げるために必要なアクションを、一緒に言語化し、踏み出せるようにする。

ここが、僕らのコーチングの大きな特徴です。

一部分だけ切り取ると「コーチングじゃないじゃん」と思う人もいるかもしれませんが、僕らコーチはどちらかといえば“ツッコミ役”。

遠慮なく、必要なことをズバズバ言いながら、本当に成果に結びつくよう導いていきます。

僕自身が「コーチングで事業を伸ばした当事者」である強み

世の中にいるコーチの多くは、自分で事業をやっていません。

それ自体が悪いわけではありませんが、僕は“コーチングを活用して事業を伸ばした側の人間”です。

つまり、「コーチングはこう使うと事業が伸びる」「こう使うと組織が強くなる」という“実使用の視点”でアプローチできる。

これ、めちゃくちゃ強いと思っています。

コーチがコーチングを広めるのは当たり前。でも僕は違う。

“コーチングを使って成果を出した経営者が、その使い方まで教える”。だから現場での再現性も高いし、価値も高い。

経営全体というよりは、“人の育成”と“パフォーマンス向上”に完全特化しているのも特徴ですね。

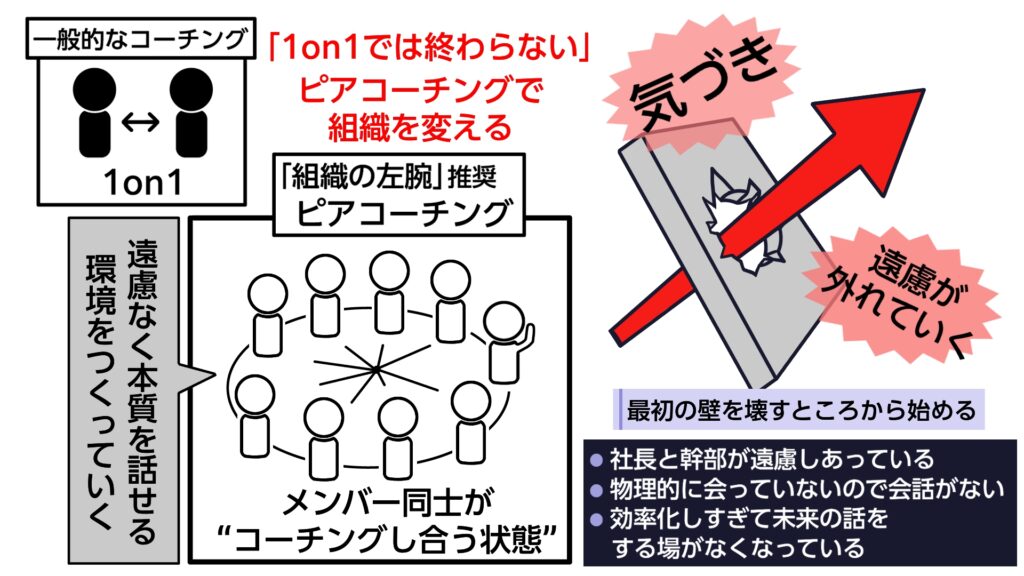

「1on1では終わらない」ピアコーチングで組織を変える

一般的なコーチングは1on1が中心ですが、「組織の左腕」が推奨しているのはピアコーチング。

メンバー同士が“コーチングし合う状態”を作り、定着させることを目指します。

基本は8人ほどのグループ。その中に僕らコーチも入り、全員でフィードバックし合い、行動リクエストを言い合い、遠慮なく本質を話せる環境をつくっていく。

こうした仕組みを現場に導入している会社は、正直あまり見たことがありません。

最初の壁を壊すところから始める

多くの組織では、最初に“遠慮”と“壁”があります。

- 社長と幹部が遠慮しあっている

- 物理的に会っていないので会話がない

- 効率化しすぎて未来の話をする場がなくなっている

こうした状態を壊すために、まずは“自己紹介し直す”ところから始まるケースもあります。すると、「あれ、あなたのこと全然知らなかった」という気づきが出ることで、遠慮が外れていく。

研修の中だけでなく「自分たちで話し合う宿題」も出します。そこからコミュニケーションが増え、空気が変わっていく。

結局、ただ“話していなかっただけ”なんですよね。でも、話しはじめると組織は一気に動き出す。

目指すのは「研修に頼らず質の高い会話が生まれる組織」

多くの企業で「コミュニケーションの総量が増えた」という感想をいただきますが、僕が本当に目指しているのは“会話の質”が変わること。

顔を合わせた時に「売上どう?」だけで終わる会話では、組織は強くなりません。

未来について、課題について、お互いの視点について、本質的な話をできる組織に変えることが重要です。

左腕としてのゴールは、研修がなくても質の高い会話が自然と生まれる組織になること。

その中で、個々が進めているプロジェクトを研修で“確認する場”として活用していく状態が理想です。今の僕たちのクライアント企業は、まさにその形に近づいていると感じます。