外部の人間が入ると組織は変わる──『組織の左腕』が導く本音の改革

こんにちは。

『組織の左腕』代表の桑田龍征です。

今回は、「組織改革で外部の人間が入ることの有効性」について書いてみます。

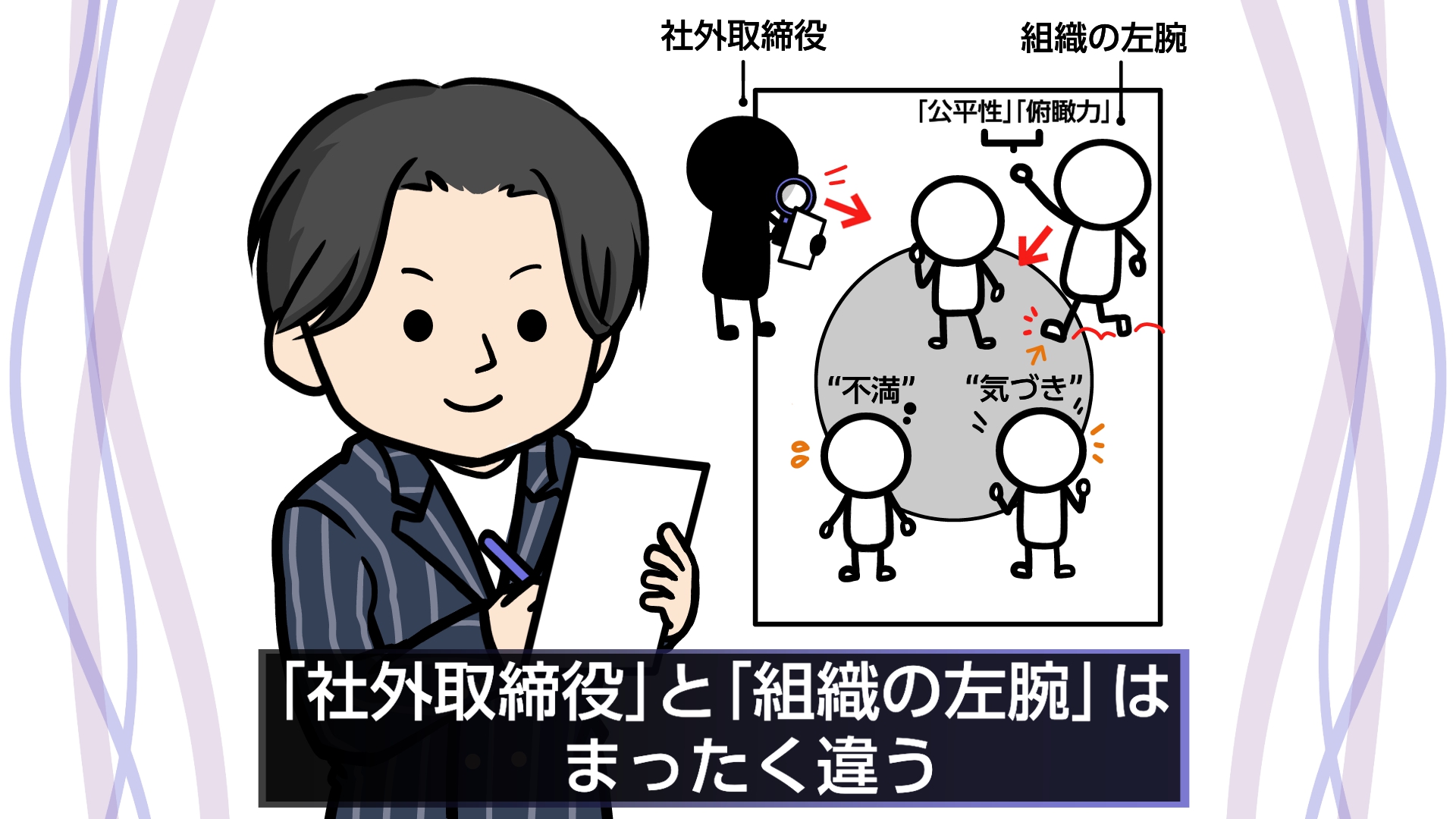

「社外取締役」と「組織の左腕」はまったく違う

よく「社外取締役」という肩書の人がいますが、正直に言ってしまうと、社外取締役の多くは組織の根幹にはほとんど関わっていません。

月に一度の会議に顔を出して、資料を見て意見を述べる──それで終わりというケースも多いのが実情です。

僕たち『組織の左腕』はそうした社外取締役のような存在とは全く別物です。

「組織の根幹の部分にまで踏み込んで、一緒に変えていく」というスタンスです。

つまり、同じ“外部の人間”でも、単なる助言者ではなく、実際に中に入り込み、社長や社員と対話しながら、現場レベルで変化を起こしていく存在なんです。

そして、外部の人間が組織改革をお手伝いするうえで何より大事なのが、「公平性」と「俯瞰力」です。

経営者から事前に組織の課題をヒアリングしていても、僕らはあえて“知らない体”で社員に質問をすることがあります。

そのほうが、社員が素直に本音を話してくれるからです。

質問力のあるコーチが話を聞くと、それだけで気づきが生まれることも多いです。

「話してみたら、こんなことで人間関係をこじらせる必要なんてなかったんだな」と気づく瞬間が訪れることもあります。

第三者が介入することには、そうした“気づき”という大きなメリットがあるんです。

外部コーチングへの抵抗感を超えた先に生まれる変化

最初は外部のコーチングに対して斜に構える社長さんや社員さんも少なくありません。

特に「賢くて人が集まっている組織」「高学歴の人材が多い組織」ほど、その傾向が強い……と話している人もいました。

実際に、 「ふ~ん、どう俺を洗脳しようとしてるんだ?」みたいに構えてしまう方もいます。

でも、それは自然な反応なんです。

知らない外部の人間が「あなたの組織を変えます」と言って入ってくるわけですから。

大事なのは、その“壁”をどう超えるか。

僕はそこにこそ自信を持っています。

「このコーチング、いいな」と思ってもらえるくらい、心に刺さる体験を提供できるという自負があります。

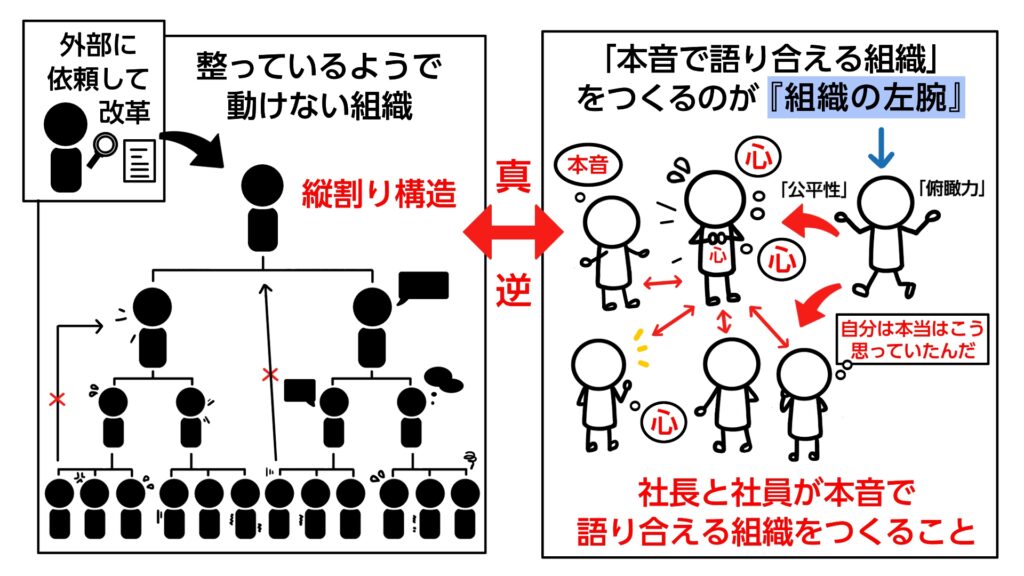

「整っているようで、動けない組織」にならないために

組織改革は、やれば良いというものではありません。

外部に依頼して改革を進めた結果、かえって日本の行政組織のような縦割り構造になってしまう企業もあります。

たとえば「上司を飛び越えて社長に相談してはいけない」というルールが厳格化していくと、 一見キレイに整った組織のように見えても、現場の社員はどんどん身動きが取れなくなっていきます。

やりたいことがあっても提案できず、指示されたことしかできない── そうなると、当然ながら不満がたまり、愚痴が増えます。

「この会社どうなんだろう?」と感じ始める人も出てきます。

上下関係を重視しすぎる組織は、トップにとってはやりやすくても、社員にとっては窮屈です。

結果的に、熱量の低いチームになってしまうんです。

「本音で語り合える組織」をつくるのが『組織の左腕』

僕ら『組織の左腕』が目指すのは、その真逆。

社長と社員が本音で語り合える組織をつくることです。

研修では、経営者や社員が「心の奥底では感じていたけど、言葉にできなかった気持ち」を掘り下げていきます。

その過程で、自分でも気づいていなかった本音に出会い、涙を流す社長さんも少なくありません。

社員さんの側についても、「自分は本当はこう思っていたんだ」と気づき、 「それを社長に受け止めてもらえた」とき、組織はようやく“信頼でつながるチーム”になります。

まずは感情を開放して、互いに自己開示をし合う。 そこから一緒に社内改革を進めていく── それが『組織の左腕』のやり方です。